|

�U���P��(��)

�x�b�h�ŏ��ѐM�F�w����q����r�m�[�g�x�ǂݑ����顕]�_�Ƃ̑��s�ꂪ���{�e���r�́w�Ȃ�ł����܃V���[�x�Ƃ����ԑg�����グ��P�������s����ƌ������̂�1956(���a31)�N����̔ԑg�́w�ǂ�����J�����x���ᔻ�̑ΏۂɂȂ�����w�ǂ�����c�x�̓A�����J�̂s�u�ԑg�̃p�N���������Ƃ�����������w�ǂ�����c(���s��?)�x�̗��j�͌Â��ł��ˡ���҂�1976(���a51)�N�܂ł́q����(���s��)�r�����グ�Ō�Ɂs�����Ă��ĒɊ������͎̂��オ�ǂ�ǂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃł���t�Ə����Ă��顁s�s��ア�������͢�������ƣ��W�Ԃ����������x�o�ϐ����ƂƂ��Ɍo�ϔ��W�݂̂ɋ�����������I�����s�b�N�����������Ƃ��鍑�y�̍r�p�͓c���p�h�̗����_�コ��ɂЂǂ��Ȃ顓y���ƊW�̐����Ƃ̎x�z������̒�m��ʕ��s���c�����t���狌�o����ɂ��ꉡ�ւ�25�N�����̂ł��顖{���̓��b�L�[�h�����ŏI����Ă��邪����̈����͖��炩�ł���t�i���z�h����̍��͏��������~�܂��ĉߋ���������(���Ȃ���)�Ƃ�����Ƃ��s��Ȃ����̂悤�ł��ˡ�����

�U���P��(��)��

�x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡃ��[�h�͒����������ăX�C�X�C�Ƒ����ɐi�ޡ���ƃ����n���͒x��C����Ύ��Ƃ��̊Ԃɂ����ϕ��s���x���x���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������������ƕ������o���̓V���h�C��ܡ�V���Ƃ͂���Ȃ��̂�������q�͖�Ō��C����C�Ƃ͌����Ȃ��̂ł��Ȃ������������d���������ƌߌォ��f��Netflix�ł͂܂��w���c�I���R���R���[�x�x������Ă��Ȃ������̂Ŏ������Ƃ��āw���[�}�@���̋x���x�����顃T�X�K�̓C�^���A�f��I���ꂪ���Q�ɖʔ���������R���N���[�x�ŋ��c�ɑI�ꂽ��i��������M���Ȃ���ƌ����ďA�C�����ۡ�o�`�J���͑呛������܂��ɔ閧�̃E�`�ɐ��_�Ȉ�ɐf�@�������Ƃ��낪�\�m�V���c�������o���ă��[�}�̊X��f�r��w�b�v�o�[���́w���[�}�̋x���x�̃p���f�B����V���c�̐��_�����肵�ăT���s�G�g������̃o���R�j�[����S���E�Ɍ����Ẳ������n�܂�c���f�^�V���f�^�V�c�Ǝv�����Ƃ��낪�Ō�̍Ō�ɋ���ȑ�ǂ�ł�Ԃ�!!���j�̌ߌ��f�G�ȉf��Ŗ�������܂��������(����)���p�������f��͑�R���邯�ǃC�X�������ł���ȉf�������悤�ɂȂ�ɂ̓}�_600�N��̂��Ƃ���?���n���}�h�̓C�G�X��肻�ꂭ�炢�Ⴂ�ł�����ˡ�Ăу`���C�d���̂��ƒ����͎���A���ĔӃ��V�͋v���U��Ɂw���j���p�فx�����Ȃ��硒��挧�ɂł����V�������p�ق͍s���Ă݂����ł��ˡ�����ăE�C�X�L�[���݂Ȃ���m���̔ԑg��q��V���g���E�X�̃z�������t�Ȃ��ʔ����������ǃc�F�������X�L�[�ƃ��i�[�`�F�N�́w�V���t�H�j�G�b�^�x���T�C�R�[�ł����ˡ��҂͑���t���́w1�p84�x�̖`���Ɉَ����ɂԂ���ԉ��y�Ƃ��ďo�Ă��܂���ˡ���̉��y�̓t���I�P�ɉ�����10�l�ȏ�̃o���_(���NJy��)�������i�J�i�J�̔��͂ł��������w���[�}�̋x��Roman Holiday�x�ɂ͢���l�ɑ���f��������x����Ƃ̈Ӗ�������̂ł���ˡ

�U���Q��(��)

�x�b�h�œǂ͖̂{�I�̐����ŏo������2012�N6���������Ђ̔����t�u�b�N�X��C�O�����̗U�f��V���[�Y����A�����J�̃s���[���b�c�@�܍�Ƃł���X�e�B�[������~���n�E�U�[�̒Z�ҏ����w�i�C�t�����t�x��Ȃ�ł���Ȗ{���䂪�d�������ɂ���̂��s�������^�C�g���̖ʔ����ŌÏ��X�s����Ƃ�ēǂ�\�z�Ɉ�킸�ʔ����������l�C�̑哹�|�l�̃i�C�t�����t�������̊ϋq�̌��Ă���O�Ńi�C�t�����̖��Z(���f���̐g�̖̂T�������߂ăi�C�t�𓊂���Z)���I�������ƍŌ�ɔ�ѓ���̎Ⴂ�����̊ϋq��ɔޏ��̐g�̂��̂��̂Ƀi�C�t�𓊂��ē˂��h���Ƃ����̡���̃z���[�ł����邯��lj��̔�g�Ȃ̂��C���C���l���Ă��܂��܂��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡖ�̂����������������菬�J�̂Ȃ���������茳�C�ȑ���衂܂����J�b�^�������C���C�������������Ɨ[������wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�̘^��B�衁sTAMAKI�̃X�|�[�c���C�^�[����u���t��3���^��@�X�|�[�c���C�^�[�̂W�̍��(�d��)�A�X�|�[�c�̗l�X�ȋ^��ɋC�t������(�{�N�V���O�Ƃ���ǂ������Ӗ�?�Ȃ�)�B�X�|�[�c�̢������w�Ԃ̂�?���̂R�ɂ��Ęb������ƂU��ɕ����Ē��邱�Ƃ�����(�X�|�[�c���C�^�[����u�����ł���)�̂ŊF�������҉������YouTube�̃r�f�I�B��̂��ƔӃ��V�͋g�{�V�쌀�����Ȃ��硐V����̃~�j���c�̑呛���͂����ƐV�������t����Ƃ̃A�C�f�A����?�ʔ��������ł��

�U���R��(��)

���N���Ē��H�̂��ƍ����q�ƎU�����ċA��ăe���r������ƒ����ΗY��������̕�����������������������Ƃ͎v���Ă����Ƌ��̓��Ŕ�䍂���ƓˑRTBS����o���˗��̓d�b������n���ɋ}���ŕ���p�ӂ����Ē��ւ��Ȃ���ꎞ��̏I���̒��Ő�������{�̃X�|�[�c�E�ɑ��傷����i�v��^���������l���̎��͂�͂莞��̕ω��������炷�͂��ł��ꂩ��V�����v���싅�̃J�^�`��V�������{�̃X�|�[�c�̃J�^�`�̖͍����n�܂�̂ł��傤����������̔ԑg�ł͂����܂Řb�����ƂȂǂł��Ȃ��͂��Œ������W�̎��������ɋl�ߍ���Ń^�N�V�[�ɔ�я���ċv���U��Ɂw�Ђ邨�сI�x���o���B

�U���R��(��)��

�����ΗY��������Łw�Ђ邨�сI�x�ł͘b���Y�ꂽ���Ƃ������Ă����܂���������I�肽���ƈꏏ�ɗ��s�ɍs�����Ƃ��̂��ơ�z�e���̃`�F�b�N�C���ŏ��ނɃC���C���������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����������ɂ����I��ɢ�����ɂ͉���������?��Ɛu�������E�Ƃ��棂Ɠ�����ƒ�������͂��̗��ɢ�����ΗY��Ə������ꂽ�Ƃ�������ꂪ���̈�ԍD���ȃW���[�N�ł��ƈ�x�쑺���炳��ɘb�����Ƃ��낪�����̓��[���b�p�Ńz���g�ɂ��������Ƃ��棂ƌ���ꂽ��z���g���ǂ����̓L�`���Ɗm�F�ł��ĂȂ����ǁc�

�U���R��(��)�Â��̂Â�

�w��{������ΗY�x�̕��ɖ{�ɂȂ�O�̒P�s�{(�l�X�R1989�N1����)���o�����Ƃ���������̌��֎��Q���Ė{���o���オ�����̂ŃT�C�����ĉ������ƌ������Ƣ�n�C�n�C��C�C�ł��桃��J�b�^�ł��ˡ���߂łƂ���ƌ����ăT���T���ƃT�C�����ĉ����������Ƣ�A��?�{���ĕ��ʂ͒��҂��T�C������̂ł����?��ƌ����ă}�@�����ł����ǁc�ƌ��Ă���Ƣ�T�C�����ĉ������棂ƌ����ăi���g�������Ғ��҂Ƃ��ăT�C�����Ă��̖{������Ƀv���[���g�����̂����������ɃT�C������������l�͑������낤���ǃT�C�������Ă������l�͑����Ȃ��͂��ł���ˡ�G�b�w��(��)�

�U���R��(��)�Â��̂Â��~�Q

���O�̒�������Ƀo�b�e�B���O�̉��`��u�������Ƃ����顢����͂����g�b�v�ł��˂���g�b�v��o�b�g��U��o�����O�̃o�b�g���\�����J�^�`����̃J�^�`�����L�`���Əo����Ό�͎v����s���r���b�ƐU�������ł��ˡ�U������͋������̏o�O�����o�b�^�[�Ȃ獶�̌��̏�Ƀo�b�g������������̎�̕�����������悤�Ƀt�B�j�b�V���ł��������ł��ˡ��{�͂��ꂾ���ł��棂�������ꂽ�̂Ŏ��͢�o�b�g��U��r���̓_�E���Ƃ����x���Ƃ��C���C������Ǝv�����s���c��Ƒ����Đu���Ƣ����͂킩��܂���桂����ăs�b�`���[���ǂ��֓����Ă��邩�킩��Ȃ�����Ȃ��ł�������i���z�h���������̂P���ڂ̊ē��������������_�E���X�C���Ovs���x���X�C���O�_��������ŕX�������Ɗm�M���܂����ˡ

�U���R��(��)�Â��̂Â��~�R

���������̓����o�E���h����悤�ȒႢ������卪�a��őł悤�ȍ����{�[�������ł��ăq�b�g�ɂ���܂����ˣ�Ƃ����ơ����������������X�g���C�N���Ǝv������X�g���C�N�ł�����ˡ�����!�X�g���C�N����!�Ǝv�������͉��ł��ł��܂�������ꂪ�Z�p�Ƃ������̂���Ȃ��ł��傤����ǐ^�̋��͒N�ł��łĂ܂�����ˣ

�U���R��(��)�Â��̂Â��~�S

�v���U���TBS�w�Ђ邨�сI�x�ɌĂ�ċv���U���ꠌ�����ɉ�����̂Ţ���S���������Ƃ��͎����̓r���Œ����ēɉ�������ꂽ?��Ɛu����ꠌ�����͏Ί�Ţ�V�I����ă}�E���h����~��Ă���Ƃ��ɊēƊႪ��������ł��桂���ƃT�A�[�b�Ɩڂ����Ɉ�炳�ꂽ��ƌ������������������������炵���ˣ�������@�ׂł�����ˣ

�U���R��(��)�Â��̂Â��~�T

���������̓T�C���̌����Ƃ������������Ƃ��c������Ȃ��ƂȂ��ł��桂��������l�ɂ̓T�C���Ȃo�Ȃ������ł�����ˡ�ł��u�X����̉�X�̓`�[���v���C������ɂ��Ă��܂�������ˡ���ꂪ��肭�����Ȃ��Ƃ��Ȃǂ͎����T�C���������Ƃ������Ƃɂ���Ď����܂��������̓��E�����킩���Ă܂����硃n�C�n�C����������ă`�[���Ɏ��������Ȃ�ǂ��������ĉ������ƐS�̂Ȃ��Ŏv���Ă܂�����

�U���R��(��)�Â��̂Â��~�U

�����ΗY���S���Ȃ������ƂŔނ̌���I�莞��̊����ē���̑z���o������Ă��顂���������͂Ƃ������ē���(���ɂP����)�̕]���͍ň�����������̌�������̂͒}���N�炳�t���[�ɂȂ���TBS�w�j���[�X23�x�����n�߂�O�ɒ����V���L��(�O�f�X�N)�Ƃ��ēo�ꂵ���e���r�����Ŏn�߂��ԑg�w������f�X�N�x�Ƃ����ԑg��Q�X�g�ɖ싅�]�_�ƂƂ��đ�䏊�̐����Ό����l�ē��o�ꂵ������͖싅��m��Ȃ���Ɣ�������ꂪ�L�b�J�P�ƂȂ��Ē����ēᔻ�����o����N���O�ē�炤���lOB(���h)�ɂ�钷�����낵�L�����y�[�����w���Y�t�H�x����ȂǂŎ��X�Ǝn�܂�I�ɒ����ē�C&���c�V�ē����ēq��w�b�h�̎O���̐����n�܂�������̏u�Ԃ��璷���O�ēɓ���W�܂蒷�������R�[�����n�܂�����������n�߂Ē�������Ƀ����O�C���^�����[�����̂�����3�N�㡃��W���[���@���̒�������������g���I�[���̃z�e���ŕ߂܂��ĎG���wGORO�x�̎�ނ�\����������ĉ��������̂������

�U���R��(��)�Â��̂Â��~�V

�쑺���玁�͌���ߎ莞�㢂����₫��ŗL����������o�b�^�[�ɃC���C�������₢�ďW���͂����������̂���I�[���X�^�[��̎��̉��I��ɂ����̍�킪�ʂ����̂��쑺�ߎ�őŐȂɗ��������I��͑ŗ��P���ȉ���z�[�������O�����������������ɂ͢�����₫��p����S���ʂ����ŐȂɗ�������������ɖ쑺�ߎ肪����������ƃI�i�����u�u�[�b�ƕԂ��ꂽ�Ƃ�������O�̖쑺�����g���畷�����b�ł��B

�U���S��(��)

���x�b�h����N���č����q�Ƃ̎U���͌�RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�͂�������ΗY����̘b��z�[���X�`�[������U��(�����Q��)����j���O�z�[�}�[�ʎZ�R�{(�{���{�V���[�Y�ł��P�{)�c�Ȃǂ��낢��I���V���C�L�^���Љ����1968�N9��18���̍�_���l��Ńo�b�L�[���肪���I��Ƀr�[���{�[����2�x�����ė��`�[���嗐����o�b�L�[����Ƌ��l�r��R�[�`���ޏ�ɂȂ������ƍb�q������ɢ�����ޏ�!��̐��������Ȃ���_�̃����[�t���肪���I��̓��������̃f�b�h�{�[��!���I�肪�|��ė����オ�ꂸ�S�˂ʼn^��đޏ�ɂȂ������Ǝ��ŎҒ������N�₩�Ɍ����ȃz�[������!!�R�����������e���r�Ō��������I��̍ł����l�I�Ȉ�u�ł���������Ă݂������͂�����ց�https://www.youtube.com/watch?v=IMvTWZ6ajtY

�U���S��(��)��

��������Ŏv���o�����Ƃ��܂����������_�̏�c��N���肪�X��Q���܂Ńm�[�q�b�g�m�[������Ƃ��낪�Ō�̑Ŏ҂������ɑN�₩�ɎO�V�����t�g�O�q�b�g��ł���Ă��܂���}�E���h��ʼn��������c��N����Ɍ������Ē�������ۃx�[�X���O������Ď��U���ĈԂ߂�����̂Ƃ��e���r�����Ă������͍�_�̑I��̒N���������{�[������ۂɓ�����!�Ǝv�������ɃA�E�g�ɏo�����͂��Ȃ̂ɉ��̓����Ȃ������낤?�ƍ����v���Ă顏��a48�N7��1����b�q������ł̃i�C�^�[�ł̏o��������ʂ�4-0�ō�_�������������ł̏o�����������

�U���S��(��)�Â��̂Â�

��������̂��Ƃ͎����玟�ƃC���C���v���o����顃C���^�����[�̂Ƃ��Ƀ��C���@���̉�����ɂ��Ă��f���������̂ł����c�Ɛ�o���Ƣ��(����)�����̓��C���@������Ȃ��ł��棂ƌ���ꂽ�������đΌ����Ȃ�����Ȃ��ł�������C���@���ƌ�����͂���c����Ƃ����R����Ƃ������N�Ȃǂ̒��ڑΌ�����s�b�`���[�̂��Ƃ�������Ȃ��ł��傤����i���z�h�Ǝv���ق��Ȃ������ł��ˡ

�U���S��(��)�Â��̂Â��~�Q

�����ΗY���n�߂ċ��l�̊ē���C���ꂽ���ƃC���C���������Ɖ߂����ꂽ���Ƃ͎����ɂ�������Ă��邪���̂Ȃ��Ƀ��[���b�p�𗷍s����I�[�X�g���A�̃E�B�[���̍����̌���ŃI�y��������ꂽ���Ƃ������Ă����顂��̂Ƃ��̉��ڂ̓i���g!!���q�����g��V���g���E�X�́w�G���N�g���x!!�X�S�C�y��(���W�[�N��h���})���䗗�ɂȂ�ꂽ�̂ł��ˡ�u���[���H!

�U���S��(��)�Â��̂Â��~�R

���Y�t�H�́wNUMBER�x�ʼn��x�����x�������O��C���^�����[�������Ƃ����顂��̂����̂P�x���I���䒬�ߕӂ̗��������������Ƙa���ɂ͂����r�[������������͈�x�������Ƃ�����܂��˂���ƌ���ꂽ���͌�̎����������Ă��������ł��桖{���V�킾�������ȁc�������Ƃ��Ƃ����l���c���ъC��H��������������������������������������Ƃ�����������Ǝv���Ă��肢������ł��桐����E�C�ł�������ł����Ă����܂��ˡ

�U���S��(��)�Â��̂Â��~�S

RKB�����̃��W�I�o���̂��ƌߌォ�炢�낢��d�b��ނ��ăf�X�N���[�N�̓l�b�g�ŘA�ڂ����Ă���w�X���b�K�[�x�ҏW�����璷���ΗY����̒Ǔ����e�������Ăق����ƈ˗����������̂�2000�N�̓��{�V���[�YON����̒��O�C���^�����[�Œ������碍��͂���Ȏ��������Ƃ�����˂�����!!��Ɩҗ�ȓ{�萺�Ɣʎ�̂悤�Ȍ`���ňꊅ���ꂽ���Ƃ��������ދL��(�W���[�i���X�g)�Ƃ��đ���ɓ{����悤�Ȏ��������͓̂��R��(��������Ȃ��������͉��厡����ɂ��L�҉�œ{��ꂽ���Ƃ�����)��������ࢂ��ꂶ�Ⴀ�����ς��܂����c��ƌ����Ď���𑱂���Ƣ�ˡ�ˡ���{�V���[�Y�̘b�����܂��傤�ˣ�ƃK�����ƏΊ�ɕς���ăC���^�����[�𑱂��Ďĉ��������̂̓T�X�K����������̂Ƃ��ɓ{��ꂽ������e�͐����a���ɑ����čL����4�ԑŎ҂̍]���q��_�C�G�[�z�[�N�X�̃G�[�X�H�����N�܂�FA�Ŋl��������ł��ق����钷������Ɣᔻ���ꂻ��ȑI��W�߂𐄐i����i�x�c�l���Ɠn粍P�Y�I�i�[�̂����͢�]�쎖����ȗ��̢���l�̉��\��Ɣᔻ����Ă��d���Ȃ̂ł́H�Ƃ������̂���������̏ڂ������e�͋߁X�w�X���b�K�[�x�Ɍ��e���A�b�v�����̂ł�������䗗�������

�U���S��(��)�Â��̂Â��~�T

�����ΗY����̂��Ƃň�ԋ����[���b���I���ꂽ�̂͐��O�̐c���������1990�N��4���������ƋL�����Ă��邪���o�[�g��z���C�e�B���O�́w�a�������ē��{�ƂȂ��x(�p�쏑�X)���o�ł���ĕ]���ɂȂ����Ƃ���e���r�����̖�̃X�|�[�c�ԑg(�ԑg���͖Y�ꂽ)�ɒ���(�z���C�e�B���O)�Ɩ|���(����)��������{�̓��e�ɂ��Ă��낢��u���ꂽ�Ƃ��ɓˑR�c����������̢���Ⴖ��n��ٖ̈��ʂ�x�������C�����Řb���o���ꂽ�̂�1980�N�H�ɒ����ΗY���l�ē��˔@��C���ꂽ���Ƃ�(�c����Ȃ��)��^������������V�Q�͋��l�Ƃ����`�[����ǔ�����Ɨ������悤�ƍl�����������ǔ��Ɏa��ꂽ�棂��̏u�Ԏ����z���C�e�B���O�������R�Ƃ��Č��t���o�Ȃ���������X�h��Ȍ����ŗL���Ȑl���̌��t�Ƃ͌��������ē��Ŋ��ɑŌ��R�[�`�ɏ������l��(�T�����̓q�������ŒZ���ԂŎ��C������)�Œ����ēɍł��߂��Ƃ�������l���̐������I���G�A���̔���������̌�N��(����)���ɂ��Ȃ��������c�z���}��납�H�����e�����ɂ͘^�悪�c���Ă��Ȃ����Ȃ��H

�U���T��(��)

�����ΗY����ւ̎��Ȃ�̒Ǔ���(�Q���ڑO���Q��)���w�X���b�K�[�x�̃l�b�g��Ɍ��J����܂�����^�C�g���́w���{�싅�j��ł��f���炵���x�[�X�{�[����v���[���[�ɕ������������Ɓx�ł�����ǂ��������

https://thedigestweb.com/baseball/detail/id=97532

������ɂ��łĂ��܂��B

https://news.yahoo.co.jp/articles/6319359d39e5c0a3c936dbcfd853ccb8ffcee2ed

�U���T��(��)��

���Y�t�H�̎G���wNUMBER�x�̕\���ɂȂ������l�W�҂𐔂����璷���ΗY����19����ŏ���G��10��K�c�^���X��]���W��厡&���C���T����a���R��艪����&�������Q��̑��P��10�l����l90���N�L�O���ɍڂ��Ă����\�������������������̂Ő��m�ł͂Ȃ���������܂��������_���g�c�ł��邱�Ƃ͊m���ł������1980�N��ɂ�43�������l�I��̕\����90�N��ɂ�10��2000�N��ɂ�12��2010�N��ɂ�6��ƌ������Ă܂��ˡ

�U���T��(��)�Â��̂Â�

�����ΗY����̂��ƂŒN���G��Ȃ��̂�����I�莞��̏���G��I��ɃA�����J�僊�[�O�֍s���Ȃ��ł���!�Ƃ������e�����������Ƃł��ˡ����͉��̂������V������̏o�����ł����������(�ǔ�����łȂ���������)�z���̃W���[�N�ōς̂ł��傤���H���̐V���͐蔲���Ďc���Ă������̂ł���������T���Ă�������Ȃ���z���g�ɏ����Ă��܂����̂��ȁH�~�b�V������C���|�b�V�u���̂悤��(��)

�U���T��(��)�Â��̂Â��~2

1999�N10��5���̋��lvs���N���g������䂪�z�[�����������������Ă����y�^�W�[�j��3�ŐȖڂɋ��l�x���`�̓}�E���h��̏㌴����Ɍh���̎w���2�Őȃy�^�W�[�j��}���Ă����㌴�͍R�c�̈Ӗ������߂��悤�ɑS�͂̃X�s�[�h�{�[����4���œ��������ƃ}�E���h��̓y���R��グ�ĉ����܂𗬂��������I������N���g����w����h���U�߂������Ă��������x���g�̎w���������ē��ڂ̎w�����������ǂ����͂킩��Ȃ�����V�l����̒����ΗY����_�̓c�{�Ǝ�ʑŎґ��������Ă����Ƃ��c�{�I�肪(�ŗ��𗎂Ƃ��Ȃ����߁H)�������x�̂ɑ��Ģ����Ȃɖʔ����^�C�g�������Ŏ������x�ނ͕̂s�v�c��Ɣ������Ă������炢�Ȃ狐�l�x���`(�R�[�`)�ɂ��㌴�ɂ��y�^�W�[�j�Ə�������ƂƖ�����ق�����i�K�V�}�V�Q�I�I��ł͂���܂����ˡ��������I�g�i��ɂȂ�n�߂��̂͂��̍����炩�ȁH

�U���U��(��)

�����ΗY����ɂ��čł��̐S�Ȃ��ƂƎv���邱�Ƃ��܂������Ă��Ȃ������������2009�N���痧����w��w�@�̔��u�t���m��2016�N���܂Ŗ��߂Ă���2010�N����͗�����w�̎��Ƃ��S��������ꂽ��S�ă[�~�̏W���u�`�`���������̂�3�`10�l�̏��l���̊w������Ɋy�����a�C�\�X�Ɖċx�݂�3���Ԃ��炢���߂������̂�������2014�N��1�N�Ԃ���50�l���炢�̃N���X�̗�����w1�N���̑O�����Ƃ�S��������ꂽ��u�`���e�͂����Ɠ����X�|�[�c�W���[�i���Y���̘b�������������Œ����ΗY����ɃC���^�����[�����Ƃ��̘b�������Ƃ��낪������������s�v�c�Ɏv���Ă�����őO��̊w�������������i�K�V�}�V�Q�I���ĒN�ł����H������đS���ɢ������m���Ă�l�H��Ɛu���Ă݂����l����������Ȃ����~�X�^�[�v���싅����!�N�����̑��y����!�z���g�ɒm��Ȃ��́H��Ɛu���ƈ�l�̒j������ŋ߂̍����h�_�܂ŏ���I��̉��ɂ����l�̂��Ƃł����H��Ɣ��ɐu���ꂽ����̎��͋���ȃV���b�N�̂܂ܒ����ΗY���ǂ�Ȑl����������b���Ď��Ƃ��I�������c�����̊w�������̒��x�Ȃ�c�Ⴂ�l�ɂƂ��Ă̒����ΗY�͊��ɖY���ꂽ�̂��c�H�Ǝv���ق��Ȃ������

�U���U��(��)��

���[�����]��쓊�肪���l�ɓ����Ē����ē��ɓ��ŏH�G�L�����v���s��ꂽ�Ƃ��ߏ��̗c�t���̎q���������吨�Ō��w�ɂ���ė��đ傫�ȉ��F�����𑵂��Ģ�o���z�[�e���̂������[��!��Ƌ���ł�������̂Ƃ��̓O���E���h�ɂ����I����L�҂�����������������ق��Ȃ��������c���ꂩ��35�N���o�ė�����w�̊w���܂Ţ������m��Ȃ���ƌ����悤�ɂȂ����̂ł��ˡ�j�ġ

�U���U��(��)�Â��̂Â�

�����ΗY����W�̏��Ђōł��ʔ����̂͂�������Ғ��́w��{������ΗY�x(��`���硂������z���g�ɂ����v���Ă܂�)������엲���́w�L�~�͒������������x(�W�p�Е���1982�N10����)���q��(���q)����̗l�q��ŏ��ɋ��l�ē���C����Ƃ��̈�b�Ȃǖʔ������ڂł�����q���w�̑��Ǝ��ɗF�l�Ɉ��Ă������̒����̎莆�̑S�����f�ڂ���Ă���\����ǂ߂邾���ł����l�̂������ł������ƒ�������̌������ގ��ɕ�m�V�����甭�s���ꂽ�w�h���̑��Ձ|��m�V���ɂ݂钷���ΗY�x�S�܊��͑�1����Y��͂�����̏��a28�N����q�ɒ�������(�{�����L��)������5����M���̂�����̏��a49�N��w�ԍ�3�܂̈��ނ������£�܂ł̒����̏o�Ă��鎆�ʂ̏k���ł�Z�߂����̂ŏ����̕�ł�����̍��͒����łȂ������������̂ł��ˡ������ƉF�����O�炳��Ғ��wON�L�^�̐��E�x(�ǔ��V����1983�N��)���f���炵�������{�ł��ˡ

�U���V��(�y)

�����̂Ƃ���͒����ΗY����̂��Ƃ��菑���Ă�������ƒ��̃x�b�h�ł̓Ǐ��͌������Ă܂���Ï��X�ɔ��邽�߂ɐ������Ă����{�I�̉�����o�Ă����Z�ҏ����炸�ɓǂ�ł����̂����R�����L���[���c�ɖʔ��������Ȗʔ����{�����̎����Ă����̂��킩��Ȃ�����Ԃ��͎u�꒼�Ƃ́w䗂̔ƍ߁x�Ƃ����Z��(�i�C�t�����̑哹�|�l�̘b)����D���ł����珑�X�Ń^�C�g�������ďՓ��I�ɔ������̂��낤���Ǔǂ܂��ɕ����Ă������̂��o�Ă����̂��낤�����̓X�e�B�[������~���n�E�U�[���w�i�C�t�����t�x��i�C�t�����̖��l�ɐg�̂��ꂷ��̏ꏊ�Ƀi�C�t�𓊂����Ĕ畆�ɏ�������t����ꌌ�𗬂��Ċ�Ԋϋq�̘b��Ƃ��낪�Ō�ɃO�T���Ɓc�ƂȂ����̂̓}�W�b�N�������̂��H���ɂ��s�ς�ӂ߂�ꂽ�j�́w�o���x�q�������ŏ��w�����O�~�x�Ⴂ���������钆�ɏW�܂�w��̎o���c�x�Ȃǡ�ǂ���L���[���c���������w�V�����l�`����x�͍ō�!!�l�Ԃɂ�������̓��������闍�J��l�`���̖��l�������x�ɂ̂��ƐV��̐l�`�\����̂����\���͐l�ɂ͎��Ă��炸�l�`�Ǝ��̓����Ől�`�Ƃ��Đ�����咣������Ƃ������̡����!!���҂̃~���n�E�U�[�̓s���[���b�c�@�[�܂��Ƃ����A�����J�̍��(1943�|)�炵�������ȃX�S�C��Ƃ����邱�Ƃ�m��Ȃ��������҂̎ēc���F���������Ă��顁s�~���n�E�U�[���D���ɂȂ邱�Ƃ͋z���S�Ɋ��܂�邱�ƂɎ��Ă��Ă������̖��@�Ɋ������Ă��܂����猒�N�����߂����Ƃ͕s�\�ɋ߂��t�����͊��������Ƃɋz���S�Ɋ��܂ꂽ�悤���

�U���V��(�y)��

�����ΗY����̂��Ƃł܂������ĂȂ����Ƃ������Ă��������I������ނ���Ƃ��̍Ō�̎����Œ�������͗L���Ȣ�킪���l�R�͉i�v�ɕs�łł���Ƃ������t���܂ވ��A���c���������̕��͂��������̂͌���m�V���L�҂ō�Ƃ̐V�{(����)���t������������������̌��e�͢�i���ɕs�ţ�������炵����10��15��(��)�t�̕�m�V���Ɍf�ڂ��ꂽ��V�����l�𐾂� �͋��������������£�Ƒ肳��đS���ࢉi���ɕs�ţ�Ə�����Ă���(���茳�ɂ���k���łł������Ȃ��Ă���)���i�v��͌����I���i����͒��ۓI����Ƃ���ƒ�������ɂ͌����ʂ�ǂ�łق��������Ə����͎v���܂��ˡ

�U���V��(�y)�Â��̂Â�

���̓��͎d���͂��₷�ݡ���Ԃ��낢��v���싅�̌𗬐�����ė[��NHK�̉Ȋw�h�L�������^���[�w�t�����e�B�A������(��Ⴝ��)�V�����o�̍���̓�x�����顐��q�@�̔��̍��̓�̉Ȋw�I������ʔ�����������̌�ӔѐH���Ȃ���^�悵�Ă���TBS�w���W�x�Ŋ؍��哝�̑I��FAKE YouTube�̘b������āw�u���^�����x�ŎO����������������BS���e���Œ����ΗY�̍Ō�̎��������顉������싅�͊ԉ��т��Ă��������l�̑��蒆���̊ē�s�߂��ߓ���Y����ɢ�A�m�����̊ē͉��������棂ƕ��������Ƃ����顗D�����������^�ߗ�ē͓��{�V���[�Y�̏����Ŗ��É��ɗ��܂�w�b�h�R�[�`�̋ߓ�����ɍєz��C�����̂���\�����ߓ����������Ă����͉̂���������ނ̓_�u���w�b�_�[�̑�P�����Œ����Ƀz�[��������ł��ꂽ�����悭�����!��ƖJ�߂��炵������̎����̘^��̍Ō㢉䂪���l�R�͉i�v�ɕs�łł���ƒ�������͂�͂袊ԈႦ�ģ�������i����͂��肦�Ȃ����璷�������U�Ƣ�i�v��ɕς������ȁH

�U���W��(��)

�x�b�h�Œ����炤�炵�Ă���Ƃ��ɋC�t����������ĉ��̂����Ƒ����C�t���Ȃ������̂��낤�H�Ə����s�v�c�Ɏv����������ΗY����͢���a100�N���80�N��̋��̔N�ɖS���Ȃ����̂�����ꂪ���ׂĂł��ˡ����Ţ���a���㣂����S�ɉߋ��̂��̂ɂȂ����킯�ł��ˡ�F����!���a����̃m�X�^���W�[�͉������ݏo���Ȃ�����V����̂��Ƃ��l���܂��傤�

�U���W��(��)��

�x�b�h�ŃX�e�B�[������~���n�E�U�[�̒Z�҂�ǂݑ����顁w���̌��x���w�C�����s1870�N�x�����b�`���ʔ�����������w����̖��x�ɂ͂��̃^�C�g���̖}�f���Ƃ͗����ɔ]�V��@��������悤�ȃV���b�N������Â��Ȃ����S�ݓX�����Ē�����ĐV���J�X���������̘b�Ȃ̂��������ł̓X�t�B���N�X�⋌�Ί펞��̓��A��X�R�b�g�����h�̌Ï邩��d�C���M����R�J�R�[���̕r�l�ߍH��܂Łs�������Ƃ��\�t�ŋq�̓��ɂ́s�r���v�ƌÑネ�[�}�̉��~�Ƃ̊Ԃɂǂ�قǂ̈Ⴂ������̂��낤���H�t�Ƃ����^�₪�N���Ă���̂���S�ݓX�Ƃ����s20���I�̈╨�t�ɋ��ɂ̎��{��`�I�f�������������V�����S�ݓX�ɓ������q�͑S�Ắs�i���t�ɖڂ�ῂ܂����s�o����T���ĖZ�����i���ɕ��������邱�Ƃ��^���Â����Ă���̂��t�����ȃX�S�C�����͎n�߂ēǂ݂܂����

�U���W��(��)�Â��̂Â�

�����ΗY��������ŏ��X�o�^�o�^���Ă��܂����P�T�Ԃ̍Ō�Ɏd�������ɂ��钷������W�̎�����{����������j��YouTube�TAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y����ŃX�|�[�c���C�^�[�̏��ѐM�炳��ƑΒk���邽�߂̎����Ȃǂ����́w�_�[�E�B��������!�x�Ń`�[�^�[�e�q�����Ȃ���Ӄ��V�̂���NHK�X�y�V�����w�������ԁx���顏��a�͉����Ȃ�ɂ���c�Ə����Ă��̢�����͉����Ȃ�ɂ��裂Ƃ������t�����a�ɗ��s�������������������Ƃ̓��E�m��Ȃ��l�������ł��傤�ˡ

�U���W��(��)�Â��̂Â��~�Q

�����ΗY����̑r��O�ނ���̌��t�ōł����ڂ����̂͏���G�삳��Ƣ���l�̊ē�����飂Ƣ����鍼�\����ΗY����Ɍ�����������������Ƃł��ˡ�������璷������ɂ�����͂��N������c�ơ����͢���\��������̂��c�H���a100�N�̌���a���W�[���(�ǔ����l���S�̃v���싅)������������̂��ǂ����킩��܂���ˁc�H

�U���X��(��)

�x�b�h�Ń~���n�E�U�[�̒Z�҂�ǂݑ����額Ύ����(50�Ή߂���)���炱��Ȃɋ����ł��鏬���ɏo�������̂̓A��������C�g�}���́w�A�C���V���^�C���̖��x(����epi����)�ȗ����ȡ���E�͍L����܂��܂��m��Ȃ����Ƃ͑�����Ƃ������Ƃł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡔ~�J�͂܂����ȡ���z�Ԃ��~�J��҂��Ă�悤�ɍ炢�Ă��顃�����[������́wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y��/�Ǔ�������ΗY���a100�N�ɐ����x�̏��������Ă����牽�̂���m�V���̏k���Łw�h���̑��ՑS5���x�̑�2�����{�I��2��������������R�s�����������̎��ӂł͕s�v�c�Ȃ��Ƃ��N����̂�?�[�����珬�ѐM�炳����Q�X�g�Ɍ}����YouTube�̘^��B��3�{������ΗY�Ƃ͢�ǂ�ȑI�肾�������H���ǂ�Ȑl���������H�������������H����e�[�}�Ɍ�荇������e�͋߁X�A�b�v����܂����琥�Ă�����������낢��Љ��]�I�Ȃ��Ƃ��b�����̂ł�����������̂��Ƃ�b���̂͂Ƃɂ����y�����ł��ˡ���������Α���i(�@���d�F)������Ţ�i�K�V�}�A�[��Ƌ��ԂƋC���ǂ��S��������ꂽ�Ə����Ă����ǃz���g�ɂ����ł��ˡ���т����̒�������������ɂ��Ȃ������̂��H�ƌ��������ǃi���z�h���{�ł͐����Ƃ��肪�����ł����ǃC�^���A�ł̓p���@���b�e�B�������ł�������ˡ�������ǔ����l���݂����ɂȂ����͎̂c�O�ł����ˡYouTube���^��g�{�V�쌀�݂Ȃ���Ӄ��V������̎ŋ��̓C���l�X�R�̃i���Z���X���݂����Ȏ�����胁�b�`���ʔ��������

�U��10��(��)

�r��~���n�E�U�[�Z�ҏW12�Җ�300�ł̂����ł�����47�ł́w�p���_�C�X��p�[�N�x��Ǘ���V���n���̃G�L�X�p�[�g����ʑ�O�ɑ�l�C�̗V���n�����X�Ƒ���(�n��)�Ȃ��ŏ��X�ɋ��ɂ̉��y�����߂�T�C�R�[�̗V���n��n�����(�s�K�H)�ɓ˂��i�ޡ�\���́s����̗V���n�ɂƂ��Ă̎l�{�������蕨(�W�F�b�g�R�[�X�^�[��)�ٍ����̌�����(��̃��v���J��)�X�y�N�^�N��(�C���̑�\���F�����s��)�J�[�j�o�����̉�����(�p���[�h��)���S�Ă��������������S���V�����̈�̌�y���ς���Đ�����ꂽ�t�����͢�S���̊R��ł��袎��E�R�[�X�^�[��ł��袉��y�̏c���������̃g���l�������̊٣��G���X�̊٣����̐��Ȃ�ʊ���̗���c���Ţ�����̗V���n��ƌĂ��悤�ɂȂ��]�Ƃ����́s�|�p�I��������Ȃ����V���n�Ƃ��Ċy�������H�t�Ɣᔻ����������čŌ�ɑn��ꂽ���ɂ��̗V���n�͋���ȁ����~���������c�ōŌ�̃J�^���V�X���ǂ��Ȃ������͏����܂��ŏ��̓f�B�Y�j�[�����h�ᔻ���H�Ǝv���ēǂ�ł������ǂ��̂������㉹�y�ᔻ�ł��茻�㉉���ᔻ�ł��茻��G��ᔻ�ł�����Љ�ᔻ�ł���Ǝv����Ƃɂ������������ł�����s�����̉��y�͂��̖{����ǂ�ǂ�ɒ[�Ȍ`��Nj����Ă䂭���̂ł����Ă₪�Ă͂��ɖŖS�̈Â������ɍs�������ق��Ȃ��̂ł͂Ȃ����t�i���z�h�����̂�����G���^����X�|�[�cetc���c�j�ġ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡎ��z�Ԃɂ͂�͂�J���������܂��ˡ������I���p�\�R���̐�����G�������NHK-BS�Łw�p�b�g�����ԌR�c�x������Ă��������̓W���[�W�C��X�R�b�g�̖���������܂����ǐ����f��ł��ˡ�A�C�[���n���[��}�b�J�[�T�[�̉f��Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�̖���ł����͂�ō��̃X�[�p�[�X�^�[�̓g���b�N�X�^�[�Ȃ�ł��ˡ�X�R�b�g�͐��g�̃h����L�z�[�e�������ɉ����Ă܂��ˡ����������g���b�N�X�^�[�ł����ˡ�Ӄ��V�̓T�b�J�[���{vs�I�����_�c����Ȃ������C���h�l�V�A������Ȃ��硓��{�̓C�C���I�肪�h���h������Ă܂��˂���u���[���H!

�U��11��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ��X�e�B�[������~���n�E�U�[�w�J�X�p�[��n�E�U�[�͌��x�w�������̒��̒n�����̉��x��ǂݏI���ĒZ�ҏW�w�i�C�t�����t�x��12��Ǘ���Œ��ꒃ�ʔ����܂���������ĂȂ�����������̂ł����ɍŏ�����ǂݒ��������C����܂��ǂ݂����{�̓r�ꂽ�Ƃ��ɓǂݒ����܂��傤��v���U��ɏo������������Ƃł�����A�����J�ɂ̓P�b�^�C�i�ȍ�Ƃ��P�b�R�E���܂��ˡ����P�b�^�C�i�Ƃ͊��قŃX�S�C�Ƃ����Ӗ��ł���p��Ō����ƃ����X�g���Xmonstrous���ȡ����������q�Ƃ̎U���͌�RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�͂܂������ΗY����̍��ʎ����������łȂ��ǔ����l���ł��������Ƃ��c�O���額����ƌ����Γ��{�ł͐����Ƃ��肾���C�M���X�ł̓A�C�U�b�N��j���[�g����������t�����X�ł͍ŋ߃V��������A�Y�i�u�[������������`�A�[�m��p���@���b�e�B�͐����ɂ̓C�^���A�̍����ɂȂ�Ȃ������炵�������܂�̋��̃��f�i�ɑ吨�̐l���W�܂�Ɏ��o�ȡ�哝�̂��R�����g���o���C�^���A��R�̃W�F�b�g�퓬�@���C�^���A�����̎O�F����ɕ`���Ĕ�т܂����ˡ��������̍��ʎ����ǔ����l�W�҂����łȂ����߂ăR�~�b�V���i�[���炢�͏o��ׂ��ł����˂Ƙb�������Ɣ��Q�����o�E�𗣂ꂽ�b����o�𐢊E��!�ܗւ�!�Ƃ����咣�͌Â��b�ł����ǃG�X�j�b�N��X�|�[�c�̈���o�Ȃ��Ƃ��낪���o�̗ǂ��ł́H�Ƃ����b���������ƍ����q�ƎU�ࡃC���C���d���������ƔӃ��V�͉f��w�R���e�����x�����Ȃ��硃g����N���[�Y�������̎���Ń��T���[���X�̉f�����������ʔ�����b�ɓ����c�Ƃ̕]���Ȃ̂Ō��Ă݂܂������P�Ȃ�n���E�b�h�f��ł�����R���e�����Ƃ������t�̓M���V�A�ꂩ�����Ǝv���Ē��ׂ���col-lateral�������̂ł��ˡ�i���z�hFBI��M�����O�̑����Ɋ������܂��^�N�V�[�h���C�o�[�̒P�Ȃ�A�����J�f��ł����

�U��12��(��)

�x�b�h�Ŋ�엲�w�L�~�͒������������x(�W�p�Е���1982�N��)��ǂݒ��������ڂ̒����ē���C���ꂽ���̎����Ƃ̊�ŏڂ���������Ă��ċ����[�����C�̉\�����܂�Ȃ��Łs�I�[�i�[�������Ƃ��Ă����͂�����c�c�����̎v���͂����������̂������낤���������͏��^�Ȓ����ΗY�̑���o�ł���������ʓI�Ɍ����~�X�^�[�����͋��I�[�i�[�ƌ��т����Ƃ��ɑg�D����e��������v�����n�܂��Ă����̂ł���t�ǔ����s�Ȃǂ����Ȏd���Ɏ��t�������̓I�[�i�[���������s�ǂ�����肭�����Ȃ����ǔ����l�R��^����ꂽ��Ƃ��낪�������肭�����Ȃ���Ƃ͂�����R�炷�����������t�s���ē̉�������ɂ̓I�[�i�[�ł���Ȃ��狐�l�R�Ɍ��o���ł��Ȃ�����������炱����肭������(��)�Ƃ��낪�����ēɂȂ��Ă��琳�̓I�[�i�[�͢�h�[���Əo�ė���ꂽ�v(��)�~�X�^�[�����ΗY������܂łƂ͈قȂ����싅����肽���̂��Ƃ����������顂ǂ����Ă����ē������̓I�[�i�[�ƌ��т��S��ɂȂ�t�s����̒�����C���͂܂�Ƃ���ǔ��O���[�v�Ƃ����g�D�̖{�\�I��"���͋��I�[�i�[�������ߍ��h�ł��肻�̒ɂ����Y����"�����N�r"�Ƃ������ʂł������낤�Ǝv���t�i���z�h������Ă��̌㐦�܂������������R�[���ƒ����t�B�[���@�[���N���萳�͋��I�[�i�[�̎���(2011�N)��i���[�O�̒a��(2013�N)�ƃT�b�J�[�l�C�̋}�㏸�������ēǔ��O���[�v��"���叫"�ɂȂ����n粍P�Y���������ē��A�Ƌ��l�R�I�g���_�ē̒n�ʂ�^���Ē����ΗY����̈͂����݂ƂƂ��ɃW���C�A���c�l�C�̕�����d�����c�Ƃ����킯�ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU��

�U��12��(��)��

�~�J�����Ǔ�֓��͂��܂�J���~�炸�����q�Ƃ̎U�����J�オ��̗������̂Ȃ��ŋC�����ǂ����������������җ�ȏ����Ƃ�����g���ɋC�����Ȃ���Ρ������G���wZAITEN�x�̘A�ڂł���͂蒷���ΗY����̂��Ƃ������˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂Łw�L�~�͒����ΗY���������x��ǂݑ����顂��̖{�ɂ͒��w���Ǝ��̒�������̗F�l�Ɉ��Ă��莆���S���s�����̃}�}�t�ň��p����Ă܂����i�J�i�J�����ł��s�@���Ȃ�䅓�ɂ����Ă������鎖�Ȃ������Ȃ�߂��݂Ɉ����Ă���]�̌������������Ȃ������������ĐS�Ђ�т�ƋM�N�̎��͂𐴂����邭���݂��ɍs���܂����t���̍����璷������͋���ȃv���X�v�l��������ł��ˡ

�U��12��(��)�Â��̂Â�

�ߌ�ɂȂ��ĕ��t�wNumber�x�̕ҏW�҂��烁�[��������ΗY�Ǔ��������b�N�ŏo�ł���̂ŏ�������������ɃC���^�����[�������e3�{���Ď��^�������Ƃ̘A����R���͊��������Ƃő��������̕ԐM�����顁w��{������ΗY�x�ɉ������^�����w�l�̓A�E�g���[�I�ȃv���C���[�������x(198�N5��)�����łȂ����̌�ɍs�����w�����ΗY�X�[�p�[�g�[�N�l�v���[�̃X�X���x(1989�N9��)���w�����ΗY&���厡����{�v���싅���u������x(1995�N1��)����Ȃ��烁�b�`���ʔ����C���^�����[���e�ɂȂ����Ǝ������Ă����̂Œ�������̐������ꂽ���Ƃǂ����Ŕ��\���Ă���Ȃ����ȁc�Ǝv���Ă����̂��wNumber�x�ʍ��Łc�Ƃ͊���������ł����������͂i���[�O�̒n�斧���̂��ƂȂǂ��b���Ă܂������Ƃ�����Ȍ��t������܂���s�t�@���ɃA�s�[������ʂ������Ƃق�����ŋ߂̑I��͐^�ʖڂ�����t�s�l���Ŋ��ł���Ŏ҂�����Ȃ�ԈႢ���ƌ��������t�s�������n�̂��������̂��ׂ��ׂƂ�����������Ă��̉��y�̖����J���t���܂Ƃ��ăv���[�ɐ�����Ƃ����̂͂���܂���ˁt�s�����t�̒j�͂��������Ɉ�Ă���Ƃ����ʂ�����ł��傤�t�u���[���H!�ł��傤?!�Ӄ��V�͌𗬐�����Ȃ��硒�������̌��t�ɐG�꒼���Ɩ싅���ʔ��������܂��ˡ�����������X�ԉ��т��Ď������Ԃ������ł��Ȃ�(>_<)

�U��13��(��)

�x�b�h�ŏT�����t�̒����Ǔ��W�L���ǂޡ��������������ւ̃C���^�����[�ŋ��l��FA�ő����c��4�ԑŎ҂�G�[�X�����������n粍P�Y���ǔ��̂�����ᔻ���Ģ������Șb������Ƃ�����˂�����!��ƒ��������{���ꂽ�͈̂���q�v�l�̢�ǔ��̑���l�`�ł��Ȃ��ţ�Ƃ������t���ނ̐S�̒�ɂ��������炾�����̂���?������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡊ֓��n�����~�J���肵�����Ǔ�֓��͐���̓��������ł��ˡ������f�X�N���[�N�Ƃ��Ċ�엲�w�L�~�͒������������x(�W�p�Е���)��ǂޡ����͍ō��̒����{�ł��ˡ���l�̑����ē��N�r�ɂȂ����Ƃ���܂ł���������Ă��Ȃ����ǂ��̌�̌o�܂�m��Ί�삳��͒������ǂ��]����������?�Ӄ��V�͌𗬎��������Ȃ��硂��܉��̃v���싅�����W���[�������Œ�̐��E�ɂȂ����̂���?���̂ق����ʔ����ł����ǂˡ

�U��14��(�y)

�x�b�h�Ŋ�엲�w�L�~�͒������������x(�W�p�Е���)�ēǗ�������厞��̒������G�[�X���Y�ƂƂ��ɐ�y�œ�C���肵�����e�����疈�N�H��(������)�����ē�C�������Ă������Ƃ͗L���Șb�������ǒ����͋��l���衂���������ꂽ���e���͂��������Ă��顢�ނ͂�͂苐�l�ɓ����ėǂ��������C�ł͍��̒����͂Ȃ������낤��v���싅�S�̂��猩�Ă����ʓI�ɂ͗ǂ�������m���ɂ�����������Ȃ�����\����"���a���W�[��"�ƌ����顂܂�"�A���V�������W�[��(�ߋ��̑̐�)"����\���͍��⊮�S�ɖ������낵���̂��������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡉJ�͂܂��~���Ă��Ȃ���J�̎��������z�Ԃ��J����悤�ɐF�t���Ă��顃�����J�̍~��Ȃ������ɒ�̏����ɏ��X������O����|�c�|�c�Ƒ嗱�̉J���~��o������ߌ�͖������e�������wZAITEN�x�̘A�ڂ̂��߂Ƀv���싅��"���a�A���V�������W�[��"���l�����������͓ǔ��������l���S�̃v���싅�Ƃ������̐��̂��ƂȂ̂����\���Ȃ�V�̐��͂ǂ�Ȃ��̂ɂȂ�̂�?"�v���싅�����W���["�Ƃ����\�����m������̂��c�H�[������TBS�w���W�x�����顉��v���̓X�S�C�ł��ˡ���͋��s�̋����Ƃʼn��v���ő���ꂽ�\������݂����Ƃ�����܂�����v�����̂͑�R��o���ꂽ�̂ł��ˡ�ߋ���"���̐�"�̊ԈႢ�͉��߂Ȃ���Ρ�Ӄ��V�͓y���~��̂Ȃ��̏Ó�vs���c�̂i���[�O�����Ȃ��硏Ó삪�����I�����O�ɒ��c�ɒlj��_��D���Ĕs����x���}�[�����Ó�T�C�����Ă�̂���?

�U��15��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ���1986�N��i�Ђ�芧�s���ꂽ�w���{�̖����M45�����x������^��Y��҂Ń��b�`���ʔ�����푺�G�O�w���t�n�D�ǃw�}�g�t�B���A�x��_����w���C�����ɂ܂ōs���ׂ��x���c�~�w�������ȁx�˔N��w�����x�ǂ���ʔ����������������w����E��@���x�̓T�C�R�[�B�q���|���␇����̎g��������A���R�[�����ŏǂ̎���܂ō�Ƃ̎����������ďЉ����X�|�[�c�����w�I�����|�X�̉ʎ��x�̍�ƂŃ��X�ܗւ̃{�[�g�̏o��҂ł�����c���h�����s��������Ȃ���E�B�X�L�[�����b�p���݂���̂�����̏K���t�Łs����ɎO�l�{�̃E�B�X�L�[���y�X�J���ɂ��đ��Ƀr�[�������{�������ވݑ܁t�̎�����ő����������߂Ɂs���������Ƀ|���|������t�قǂ̃A�����������Ƃ͋�������������Ƀh�X�g�G�t�X�L�[�́s������̃X�J�[�g�̐����v���ēq���Ȃ͎~�߂�Ɛ����n���G�����J��Ԃ����t�قǂ̃M�����u���[�������Ƃ����̂��m��Ȃ�v���R�t�B�G�t���I�y���ɂ������h�X�g�G�t�X�L�[�̏����w�q���ҁx��ǂݒ��������ł��ˡ����h�X�g�G�t�X�L�[�̓q���̋L�q�͈�_����ł����������J�����~�݂ɂȂ�Ƃ���_���č��H���H�D���č����q�ƎU�ࡔ~�J�̉J��Q���Ă̓C�P�}�Z���ˡ�������͗]���}�V��{���r�A�Ŏ��x5�p�[�Z���g�̖���o�������Ƃ��͌��̒��Őオ��{�ɂ������ė���Ȃ������ł�����ˡ��������j�ł��d���́wZAITEN�x�̘A�ځw�����̃X�|�[�c��]�x95������M���͂蒷���ΗY����̒Ǔ�����������ӂ��[����������ĔӃ��V�Ɍ������ƃ����n���Ɋ炪�Ԃ��ƌ���ꂽ����e�ɗ͂����߂�Ƃ��[�Ȃ����ł���j���[�X���Ȃ���Ӄ��V�̂��ƃ}���I��f������i�R�剉�̃I�y���w�����t�x��DVD�Ō���40�N�߂��O��TV�Ō�ꏏ�����x�m�^�ޔ�����ɢ�f������i�R�̕���͒m��Ȃ���ƌ����Ƣ����͒��������m�炸�ɖ싅�����悤�Ȃ̂棂ƌ����čQ�Ă�LD���Č��Ă��̐����ɋV�������Ƃ������Ă顒����̐�����`����̂̓f������i�R������ł��ˡ

�U��16��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ��͍�ӂɑ����āw���{�̖����M�����x����q�����w�ϑ����x�����q�Y�w�Ȃւ̋F��x�ɓ����w�m�[�}������C���[�Ȃ��h���x����C���[�قǂ̑��Ƃ�����قǂ̋��C(�_�o��)�̎����傾�Ƃ͒m��Ȃł��ˡ������Ƃ����炱�����[�������̂��H���C���[���D��ň��p����A���h����W�C�h�̌��t�������������ł���͢����܂葁�����𗝉�����ȣ�������Ƃ̂��ơ�[���������J������ƍ����q�ƎU�ࡔ~�J�̒��x�݂͎��x�������ğT�������ł��ˡ����ɑ����Ċ������̓}�V���ƍl���邱�Ƃɂ��܂��傤�������C���C���������ė[������wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�r�f�I���^������̎��^�ԑg�́w�X�|�[�c���C�^�[����u���x�̑�4��w�X�|�[�c���݂�I�ǂ����ǁ[�݂�H�����݂�H�x��5��w�X�|�[�c�������I�C���^�����[�̎d���x��6��w�X�|�[�c��z������x���v���싅�I�肪�z�[��������ł����u�Ԃ̎��r��g�̂��ǂ��Ȃ邩�z������킯�ł��ˡ������F1�̃}�V���������Ă�Ƃ��̃K�\�����^���N�̗l�q��p�C���b�g�̈ݑ܂̗h��Ȃǂ��z�����悤�I�c��Ƃ����悤�Șb�����^����̓X�|�[�c���C�^�[�̏��ѐM�炳��Ƃ̒Ǔ�������ΗY���A�b�v����Ă܂����X�|�[�c���C�^�[����u���������A�b�v����܂��̂ł�낵����Ӄ��V�͋g�{�V�쌀���y����TVK�Ō��Ȃ��硋g�{�V�쌀�͍����X�Ǝa�V�Ȏ��݂ɒ��킵�Ă܂��ˡ�I���V���C!

�U��17��(��)

�w���{�̖����M�x�̢������x�b�h�œǂݐi�ޡ���a���j�w���̏敨���|�ǁx���J�Y���w����~�^������ׂ�ǁx���b�`���ʔ�����w����x���������X�S�C��Ə��J�̃G�b�Z�C�͉������Ԃ����ł��ăR�R�ł��s�S���E�Y�p�̉ʂĂ̑S�g��M������������ԂŐl��������\����������t�̌���̕ق��������Ă顔�Q�ɑ������̂͑剪������H�R�x���]���O�Y�����F����Łs�V�l���s���Ǔ��L�̓������t�̐₦���郊�t���C�������ԑ������t�Ǝ����ŏ����Ă���Ƃ��낪�X�S�C��ْ��w�X�Q������ �f���炵�����{�싅�x(�V������)�ɂ����J���́w�e�c�K�N�I��ێ�̉�z�x�ƌ������b�`���F���I�Ƀu�b��싅�_�����^���Ă�̂Ő�����ǂ𡒩7���Ƀx�b�h����o�đ������M���M�����z�̖ҏ��̐��硍����q�Ə����U�����ăV�����[�𗁂тăC���C���������ē��C�����ŕi��֡���D�ŃX�|�[�c���C�^�[�̏���m�v����Ƒ҂����킹��(��)�t�H�[�����G�C�g�̖{�Ђ֡�����͉��x�����Ă��邪���肳��͏��߂Ă������̂Ŏ����Ԃ⎩�]�Ԃ�[�X�J�[�Ȃǂ̃V�~�����[�^�[�����w���Ă���ƎВ���I����ƕ��В���T������ĉ�X�Ƒł����킹��r�����烉���`��~�[�e�B���O�ɂȂ��ăC�^���A������H�ׂȂ��烏�C�������X������Șb����y��������Ȃ��ŢTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y����ւ̎������������������Ă��������ĉ�X�͖��X�Ρ����ŃX�^�b�t��o���҂ɖ����̃��H�����e�B�A�ŋ��͂��Ă�����Ă����̂������͎ӗ�����x�����ł��邱�ƂɂȂ�܂����c�Ƃ����킯�ł���Ɋ撣��܂���[��A���wZAITEN�x�A�ڂ̍Z���Ȃǂ�������đ�J�̃s�b�`���O���r�f�I�Ō��Ė����̃��W�I�̏��������ăx�b�h�֡

�U��18��(��)

�x�b�h�̂Ȃ��Łw�T���V���x6��19������ǂ�ł�ƕЎR�m�G���̘A�ڃG�b�Z�C�����~�ɖʔ����w�E�������������(���a�̎���)�ɂ͌����̃v���싅�̃X�^�[�I�肪�����̖��O�̃}�}�f��ɏo�邱�Ƃ��悭�����������厡���������a�v������s�X�^�[�I���{�l��������!�t���ƂɏƂ�Ă��܂��āw�쌀�w�O�ѓX�x�ł��w�S�r����������x�ł���肭�����Ȃ�������������ΗY�����́w�~�X�^�[��W���C�A���c�����̊��x�Ō����ɢ������������������Ƃ��������Ⴛ���ł���ˡ��������̓z�e���Ƀ`�F�b�N�C������Ƃ��E�Ɨ��ɒ����ΗY�Ə��������炢�̐l�ł�����ˡ��������璷���ΗY�������Ă����̂ł�����f��Œ����ΗY�������邭�炢�ւ�����炾�����ł��傤�ˡ

�U��18��(��)��

�x�b�h�Łw�T���V���x�̂��Ɓw���{�̖����M�����x�ǂݐi�ޡ�k�m�v�w���_�a�̐V��ɂ��āx�X�仁w�C�Ⴂ�}���A�x�����^��Y�w�V�N�x�ǂ���ʔ�����s�l�͋��C�ƂȂ邽�߂ɂ͑S�Ă̊O�I���I�ȏ������痣�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ���V�N�͂��̗��E���\�Ƃ���t�����͐��Ɍ����V�N�̈�ɓ���������O�I���I�������痣�E��ł��ĂȂ����碋��C��͂܂��̂悤�������������q�Ƃ̎U���͌�RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�͑�J�ĕ��̓��ɂ��ġ�싅�I��͊�{�I�ɒN�����s�b�`���[����肽����悤�Œ����ΗY��������܂�ς������s���x�̓s�b�`���[����肽���t�Ƃ���������Ă��������s�b�`���[�Ƃ����̂͂���Ȃɂ�������ł����H��Ɛu���Ɓs����Ⴂ������ł���(��)�s�b�`���[�������Ȃ��ᎎ�����n�܂�Ȃ������͏�Ɍ�衃s�b�`���[���A�N�V�������N���������ɃA�N�V�������N�����킯�ł��桂�����s�b�`���[���Ă̂͂��������̂�肽������ɏo���邩��(��)�I���V���C�Ǝv���܂��ˡ�l�ɂ̓G�[�X�Ƃ����̂͌���I�ȃC���[�W������܂��ăO�C�C�C�C�[���Ɩ����𓊂�����ڂɂ��~�܂�ʉ������Ńo�b�^�[���łĂȂ����Ƃ͂��Ƃ�肻����L���b�`�����L���b�`���[���h�b�X�[���ƐK�݂����Ƃ���(��)����ȃs�b�`���[�ɂȂ肽���ł��ˁt�Ƃ�����������̘b�̂��ƍ]�ĖL����̐▭�̃R���g���[���̘b�Ȃǂ����ă��W�I���I���Ėҏ��̂Ȃ��������ɂȂ��č����q�ƎU�ࡃV�����[�̂��ƃf�X�N���[�N�͏������낵�̌��e������G�A�R�������Ȃ��Ǝd���ɂȂ�Ȃ��Ƃ��͎d������߂�ׂ�����(��)��Ӄ��V�͌𗬐�����Ȃ��硂���ƃZ����[�O�����������ǂ���Ȃ��Ƃ�蒆����̂ق����S�z�ł��ˡ

�U��19��(��)

�w���{�̖����M�����x�x�b�h�œǂݐi�ޡ��������w�����̎莆�x�n�ӈ�v�w���C�ɂ��āx�������v�w���C�̕ώ��x��������w���C�̂Ȃ��̐��C�܂��͢��������̎��x���i���F�w�l�����@���̋��C�x�ԓc���P�w�����̘_���x�c�ǂ���ǂ�ł�Ƃ������ɋ��C���ڂ邩�Ǝv����قǃI���V���C�B�s���͐̂��當�w����̋��C�ł��邱�Ƃ�|���^�������Ƃ��Ȃ�(���i)�t�������ŋ߂͢���C�̕��w����������悤�ɂ��c���≴���ǂ�łȂ��������ȁH�͍�H�q�w�Ƃ������x(�V����)�̋��C�͗ǂ������ł����ǂˁB

�U��19��(��)��

�f�X�N���[�N�������낵�̍��Ԃɗ��T���j���^�̢TAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y����̃Q�X�g���T�b�J�[�W���[�i���X�g�̑�Z�ǔV����ƌ㓡��������̂Ɍ��衢���{�̃T�b�J�[�͉��̂���Ȃɋ����Ȃ����̂��H��Ƃ����e�[�}�ŢJ���[�O�̖������C�O�g�̌��ʣ��v�t�D���̉\���́H��̂R�x�ɓn���Č�荇���Ă��������܂��������!!�Ӄ��V�̓t�@�C�^�[�Y�k�R����̊��S�����ƃm�[�q�b�g�m�[���������Ȃ��硂ǂ�����ʂ����Ȃ��������Ǒ����ɗ͂̂��铊��̃s�b�`���O�̓e���r�ł�������������܂����ˡ���̂��Ǝ�ۂ݂Ȃ���^�悵�Ă�����NHK-BS�̊C�O�h�L�������^���[�w�n���}�Q�h����҂��]��Łx�����顃A�����J�̋��a�}�g�����v�哝�̂��x������L���X�g�������h�Ƃ����@���c�̂́c���ɍ��������m�ł��ˁc�j�ġ

�U��20��(��)

�x�b�h�Łw���{�̖����M�����x�ǂݑ����顐��_���w�����̐�B����ꐹ�l�ɂ��āx�ΐ�~�w���̕S�S�鋶�x�Ȃ����Ȃ��w�����̓N���b�e�C���x�ǂ���ʔ�������̂̉��[�������߂Ȃ��[���̓V�u�C�ł��ˡ�s�����̐S��O�k�Ɏc���ދg��̍��X�Ȃ̌��t�}�C�b�^�������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡏ�k�łȂ�������C���������̔M����������Ȃ����Ȃ�����ɂ��Ɓs�N���b�Ă���ق����}�V�Ƃ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��t�����Łs�N���b�e�C�����Ƃ��������Ƃ���ɂ�a�炰�邱�ƂɌq����Ȃ��ꍇ������t�Ƃ�����s�A�����ł��邱�Ƃ���ɂƂ͌����Ȃ��t�킯�ł��̎��Ấs���͂̐l�̐����̕��a�����߂����߁t����̂��Ƃ��A�������҂ɔ[�����Ă��炤�K�v�����肻�̔[����������A�������҂͍X���ł���炵����i���z�h���������̓C�P�i�C�킯�ł��ˡ�l�^�j���t�͉��ɒ��ł��Ă�̂��ȁH�������s�`�R�����t�����Ȃ���Ӄ��V�H���Ă�ƃT�b�J�[�W���[�i���X�g�̌㓡��������o�ꡃT�b�J�[���{��\�̃��j�t�H�[�����Ȃ͓̂���̃J���[�Ƃ����������Ă�������[�����Γ��{�T�b�J�[����̗���͍�������o�g��(4��)����ԑ����͂���㓡����I������̢TAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y����ł͂���Șb�͂��܂���̂�(��)��낵���I

�U��21��(�y)

�����TBS�w���W�x�͌��鉿�l�̍����f���炵���ԑg�ł�����܂������X�F�w����������ₖ��̈ł͓ƍى����������}���{�������ŋN���������`�Љ�̒p���ׂ������ƌ����܂��ˡ�������ފW�҂͉���|��ĉ�����낤�Ƃ��Ă���̂ł��傤�ˁH����Ƒ��펞�̏I�펞����I��������������v�ē��ł̃X�p�C�ƌĂꂽ�Z���̓��{�R�ɂ��s�E������푈�ƌR���ƌ��͂Ƃ������̂̋��낵���{�����I��ɂȂ��������Ƃ��Č��p�����ׂ������ł��ˡ�����}�W�҂̐펞�̉���̂��锭���͂����Ƌ��e�����ׂ��ł��ˡ�e���r�ǂ̓^�����g�ɂ��j���[�X���h�L�̃V���[�ԑg�������Ă��̂悤�Ȑ^�ʖڂȕԑg�𑝂₷�ׂ��ł��ˡ

�U��21��(�y)��

�w���{�̖����M45�����x(��i��)�͈������w���C�݂Ȃ��錻�㰕a�҂̗��̎����x���ꉳ�F�w�����̋��C�x��ǂݐ��ēǗ�����F�g�i���푈�̃\���~���������グ�s�ǂ�ȃA�����J�l���\���~�������N��������t�̂ł��肻��́s�����ɉ�������{�R��t�����X��`�F�R��X�y�C���ɉ�����h�C�c�R��A���W�F���A�ɉ�����t�����X�R�ȂǂƓ����t�Ȃ̂ł��ˡ�s�푈�����C�t�Ƃ����P���Ȑ^�����L���m��n��Ȃ��Ɓc������x�b�h���o�Ėҏ������̂Ȃ������q�ƎU�ࡏ������炢�푈�Ɋr�ׂ���C�Ƃ͌����܂���ˡ������U���̂��ƃV�����[�𗁂тă����n���ƈꏏ�ɋv���U��Ɋ|�����̕a�@�֡���Ɉُ�̓i�V�Ŗ��������ăX�[�p�[�֡��̎����������Łc�Ǝv���č��}�������̂����R�������s�����ŋ���Ő������L�т�̂����̂����r�����顃`�N�V���[��~�X����(>_<)�Ӄ��V�̓t�����^�[���ƃ��B�b�Z���̎��������Ȃ��硃��x���̍����U�h����������1-2�Ńz�[���̐�肪�c�O�Ȃ���s�������͂������Ǎ����^���S�r�i���g�J��TOKIO�������m��Ȃ��l�ԂɂƂ��Ă̓R���v���C�A���X�ᔽ�����������T�b�p���킩��Ȃ������Ȕ��\�ōĔ����h�~�ł���̂ł��傤���˂��H

�U��22��(��)

�x�b�h�̂Ȃ��ł̓Ǐ��͖�⏺�@��ҁw���{�̖����M�W�����x(��i��)���⏺�@�w���ɂ��āx���������w���܂�ς莀�ɕς�x�����Ґ��w���Ƃ����x�c�Ɠǂނ����������Ă��܂�ʔ����Ȃ����R��⢋����ǂƂ��̔��͂������Ȃ���R�⋶�͋�̓I�Șb���������͊ϔO��̘b�ɂ����Ȃ�Ȃ����炩�ȁH�쐂�ꎀ�ɂɂ���։��]���ɂ����y�ɂ���얳����ɕ��̘b������̉R���S�⋶���Ƃ͓y�U���Ⴄ�̂��낤�����������������̂Ȃ��������q�ƎU�ࡕ��b�Ǝv���Ȃ��犾�����ĕ����Ă������M���ǂɂ͂�����Ȃ��C�����顃�������������˕a�Ƃ����a�C�͖����Ȃ����̂���?�I���f�X�N���[�N�͏������낵�{�`�{�`��n�߂ăG�A�R�����g����ߌォ��䏊�ƕ��C��̒E�ߏ��̕NJ|����@���O���đ|����~�J�߂��ĉė��ɂ��炵��@�I�}�G�̏o�Ԃƚ��������顃I�\�}�c����������͋C����������k���Ƒ��z�̗��ꂪ�t�]�������Ƃ��A�C�\�|�X(�C�\�b�v)�ɋ����˂Ρ����NHK-BS�ʼn��{�씪�ēw�����̏��a�j���ꌈ��x������Ă��̂Ō��Ă��܂�����x���Ă��X�S�C�f��ł���C�C�f��ł���V�����l���̋r�{���G����w�R���x��w���{�̂��������x�Ȃ�8���Ɍ����ē��{�̏G��Ȑ푈�f����������܂��傤�c�Ǝv������A�����J���C��������푈�����ׂ��̂͂��̃g�����v�����_���̏@���ɂ͏]���̂�?����푈�̂ق����ׂ���Ɣ��f�����̂�?�悭�킩��Ȃ������ł킩��̂͑����̐l�����ʂ��Ƃ����

�U��23��(��)

�O���̑O���P��w���{�̖����M�����x���b�`���ʔ�������˓������w���ɗl�x�ԓc���P�w������^�x�Ȃ����Ȃ��w�ςȎ��ɕ��x���}�Òj�w�Ȃ̈⍜�x�֓��Α��w���̎��_�͕v����Ɏ��ʁx�x�c�P�q�w���Ǝ��Ɓx���c���Y�w�V�l�Ǝ��E�x�K�����v�w�W��x����d���w�����ƍ��T�Ԃ��x���퐶�q�w�H�삳��Ɏ������߂��b�x�c�h�����R���ࢎ���ɂ܂���̓I�Șb�Ɉ��|���ꂽ����܂Ŏ����̋�͏\�ԎɈ��́s���̐�������������ɐ����̉��ƂƂ��ɊD�T���E�i���t����ԂƎv���Ă����������s�욣����84�܂Ő����ĉ̕�����ň��ދ��s�̂��Ɛ��˓��q�H�̋D�D����g�𓊂����Ƃ��̎����̋���C�C�ł��ˁs�������͑����ጎ�X����Ȃ��ƌ������J���͖O���Ă��܂����t��c冎R�l�̂��i�J�i�J��s����܂ő��l(�Ђ�)�̎����Ǝv�Ђ����������ʂ̂�����͂��܂��t�������c�l�����X�Ǝ���ł䂭�V�x���A�}���̂��Ƃ��������Ό��g�Y�w�m�F����Ȃ����̂Ȃ��Łx�ɂ͂܂���܂�����W�F�m�T�C�h(��ʎE�C)�̋��낵���́s��l��l�̎����������ơ���ɉ����Ă������ł��邱�Ɓt�����s��]���̂��́t�Ȃ�ł��ˡ�A�C�q�}���́s�S�l�̎��͔ߌ������S���l�̎��͓��v���t�ƌ������炵���������L����������v��ŏI��点�Ȃ��w�͂�����Ă��邱�Ƃ�m��ׂ��ł��ˡ������x�b�h���o�Ĕ~�J�̐���ԂƂ͒f���Č����Ȃ��^�Ă̑��z�̉������q�ƎU�ࡉJ���������J�ɂȂ肻���ňُ�C�ۂł͂�����o���Ȃ��ł��ˡ�����

�U��23��(��)��

�[������TAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y����^��B�衃T�b�J�[�W���[�i���X�g�̑�Z�ǔV����ƌ㓡����������Q�X�g�Ɍ}���āw���{�̃T�b�J�[�͉��̂���Ȃɋ����Ȃ����̂�?�x�Ƃ����e�[�}�Łw�i���[�O�̉ʂ����������x�w�C�O�g�̓����Ɩ����̂�����x�w���{�̂v�t�D���́H�x�Ƃ����R�{���Ă̔ԑg�Řb���Ă���������߁X�A�b�v����܂��̂Ő��Ăق����ł����b�̓��e���i���[�O�Ɏn�܂��Ăv�t�ŏI���c�Ǝv���Ă����Ƃ��낪�i���[���Ŏn�܂��Ăi���[�O�ŏI������Ƃ��낪�f���炵�������ł��������������^����^�̂��ƃe���r�_�ސ�ŋg�{�V�쌀�����Ȃ���Ӄ��V��`���C�ƃ��n����V���g���E�X�̃I�y���b�^�w��������x�̓��e�𓐂Ǝv����Ƃ��낪�����ł����ˡ�w�f���̐��I�x�͘^�悵�āw���{�̖����M�����x��ǂݑ����邽�߃x�b�h�֡

�U��24��(��)

�x�b�h�Łw���{�̖����M�����x�ǂݑ����顎����̔���̂��������鐳���q�K�������͓y�����������Α�������������Ƃ��W�k�̎R�s�����ؔT�ɉ����c�ƍl����w����x�Ƒ肵���G�b�Z�C���������s���͎��Y�ɏ������ׂ��������č��̈ꎺ�ɍS�ւ����ċ���t�Ŏn�܂�K���H���́w�����x�Ƒ肵�����M�������I�ߋ��ɐΐ�܉E�q��⍑�蒉������\�N���e�X��g�c���A�c���X�����Y���ɏ�����ꂽ�l���̖��O�������s���Y�͉ʂ��ČY���Ƃ��ē�����҂Ȃ�⡔\�������ʂ�t�����t�Ə�����������s���͕K�����������Ď����}���҂ł͂Ȃ������ƂĖ��(���₵)��������(�ނ���)���Ƃ���S���Ȃ���a���Ɖ����ƌY���Ƃ��킸�����ׂ��̎��ꂽ�ї���Ώ\���̈��S�Ɩ����Ƃ��ȂĔV�ɏA�������Ǝv���t����16�y�[�W�ɓn�镶�͂́w���Y�̑O�x�Ƒ肵���A��̑�1�͂Ƃ��ď����ꂽ���̂炵�����2�͈ȉ��͖������������܂ŌY�̎��s��҂��Ăق��������ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡖk�ɔ~�J�O�������E��2����Ȃ̂ɓ�֓��͐^�Ă̑��z�ƔM�ѕ��݂̏�������������Ȃ��ł��ˡ������I���f�X�N���[�N�̓l�b�g�́w�X���b�K�[�x�ɢ�x�[�X�{�[�����̕����14��Ƃ��Ģ�Ǔ�������ΗY�����2�e���������e���r�̒�������Ǔ��ԑg�������ݒᎋ�����������Ƃ��Œ����ΗY�Ƃ����l���������߂ď����Ăق����Ƃ̕ҏW������̗v�]�ɉ����顂��������Ή���������̋��d�ɗ�����10���N�O��1�N���̃N���X50�l�]�̑S����������m��Ȃ���ƌ����܂�������ˡ�j�ġ�~��J�⏺�a�͉����Ȃ�ɂ��衔Ӄ��V�̓}���[���Yvs�W���C�A���c�����Ȃ��硃}���[���Y�̉������̒��X����̓C�C�ł��ˡ����t�����^�[���̍����500���|���h(��10���~)�Ńg�b�g�i���ڐЂ�������I

�U��25��(��)

�w���{�̖����M�����x�͊H�열�V��w�����F�֑���L�x��i���z�h������Ƀn�b�L���Ǝ��E�̓��@�������Ă��顁s�����ɑ���B�ڂ��肵���s���t���ơ�n�b�L���Ə�����Ă��邪�n�b�L�����Ȃ�������ŕ��͂�(��)�Ɠ��ꂽ�����l�����ʂ̂��������ς莸�炾�낤����͂͑����Ď��ɕ��̑I���ɂȂ��o�����M����瀎����s�X�g�����i�C�t����э~�裢����l������I��������ɂ̋��㣢�h���̉\������l�������ʢ���I�ԡ�����Ģ���F��ɑ��ās���̎莆�͖l�̎���ɂ����N���͌��\�����ɑ[���Ă���t�Ɨ��ޡ�s�l�͈��a���̂悤�Ɏ��E���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��̂ł���t���w�҂̎��E�Ƃ̓E���T�C���̂ł��ˡ�����

�U��25��(��)��

�����q�Ƃ̎U���͌�RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�͏_�������ܗ����_���X�g�̃E���t��A�����̃v�����X�]���ɂ��ġ���X�����O�������������ꍇ����Ƃ����Ӗ����甭�������X�|�[�c(�����瑊��̒��߂�͂�ł͂����Ȃ�)�ƌ������Ƃ�����������Ə_���͢������Ńv�����X�͢�\����Ƃ������E���t�̌��t�͡�Ȃ��ȑf���炵�����͂��Ǝv�����Ǣ������̒��̢�\����Ɏ���Ȃ������̂͂�����Ǝc�O���ȡ����������q�ƉJ���̎U�ࡂ�������֓��͔M�ђ�C���ł����܂�~��Ȃ��ł��ˡ���̒n��ł͑�J���Ƃ����̂Ɂc�i���f���l��?�����

�U��25��(��)�Â��̂Â�

NHK-BS�ł���Ă����h����V�[�Q���ēw�}���n�b�^�����h�x���Ă��܂���N�����g��C�[�X�g�E�b�h�ł��Ⴂ�Ƃ��̓N�_�����f��ɂ��o�Ă����Ȃ��Ɣ[���ł��邾���������l������������?���t����wNumber PLUS �����ΗY�s�ł̗E�p�The Hero 1936-2025 Eternal Sunshina�x�͂�������ΗY����̒Ǔ��{�ł��ˡB4���I�[���J���[210�y�[�W��傫���Ă�������d�������ɂ��Ȃ̂�3030�~������̒�������ւ̖ʔ����C���^�����[��3�{���I��Ă܂������邩��?�ǎґw�͂��Ȃ荂��?TV�̒Ǔ��ԑg�͎��������ӂ��Ȃ������炵�����ǁc��~��J�⏺�a�͉����Ȃ�ɂ���?

| DVD |

|

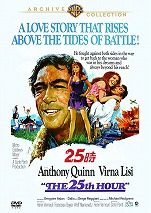

�w25���x

�C���f�B�A���̐��E�ł͔��l�Ť���l�̐��E�ł̓C���f�B�A���c�́w�����ȋ��l�x��褃��_���l�ƌ���ꂽ��h�C�c�l�ƌ���ꂽ�肷�邱�̍�i���R���C

|

�U��26��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ��w���{�̖����M�����x�ǂݐi�ޡ��[�N������t�̉�ƥ�|�v����V���������Ƃ��l�����w�����̊�x�����Y���Ŏ�����ꥊ���v�́w�ՏI�܂Łx���ɂ̎��͒f�ŏ�Ƃ͌����Ȃ��Ƃ����ΐ�~�w���Ɏ����V�x�����Ģ�����킾�݂̐���ɏ����ꂽ�w�k�����̊w�������̎����Ƒ����̂`����Ƃ̎�����������������Ă��颓��{�I��ȓ_�ō������Ă���Ǝw�E���铂�؏��O�́w���E�ɂ���(��)�x�c�ǂ�����|����܂�����s�V�c�̖����ł����p���p���t�s���̌����R�l�ɂ͈̂��l�͂��܂肢�Ȃ����������b�������w�Z�̋������x�̐l�����珫�R�ƌĂ��l���̂Ȃ��ɂ͂��Ȃ������t�ƈꕺ���ɏ����c�������x�̐l�X�ɑ���{�鍑�͓����ꂽ�̂ł��ˡ�����p�@�̎����s����Ȃ�L�ׂ̉��R���Ӊz���Ė�ɂ݂̂��Ƃɂ��������ꂵ���t�𓂖؏��O�͌Ðl�̉��^���ƚo���I think so,too.���{�l�̊����̓L�`���Ƒ������o���Ȃ��̂ł��ˡ�s�`����Ƃ��T�����O���������ōi��Y�ɏ�����ꂽ30�̌��R�����ȂɈ��Ă��⌾��I�O�j�n����c���C���n�V�e���c�e�C�i�C����j�X�}�i�C��Ŋ��}�f�A���}����̂ق����������h�Ȃ��Ƃ͎����Ă����Ă��悢���낤�t������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡍ��J�ɋꂵ��ł���l������Ƃ����̂ɓ�֓��͉J���X��Ȃ�ł�˂�H�����

�U��26��(��)��

�ߌォ��A���ʐM�̋@�֎��A���w�����������W�x�̘A�ځw�X�|�[�c������168��x������������ΗY����̂��Ƃ��Ȃ���ς�c�Ǝv���ď����Ă���Ɠ����V���������������d�b�����ς蒷������c�H�Ǝv���ēd�b�ɏo��Ƌ��{���q����JOC��ɑI�ꂽ���Ƃ̊��z��u����顋�������͢�ܗւ̐\���q������������m��Ȃ����ǃA�X���[�g�ƌ�����萭���Ƃł���ˡ������������Ⴀ�������ǐw�}�ł���ˡ�����ܗ�2020�̑��������������Ƃ��Ȃ��D�y�~�G�ܗ֏��v���s�̕��͂����������Ƃ��Ȃ��IOC�̐��E���a�ɑ���ʒu�Â���JOC�̂��ׂ����Ƃ����������Ƃ��Ȃ���g�����v�̃g�����X�W�F���_�[�ɑ���l�����ɑ���ӌ������������Ƃ��Ȃ������ōĂьܗ֏��v�Ƃ́c�o���܂���ˁc�Ƃ����b���炩���b��(��)��Ӄ��V�̓_�X�e�B����z�t�}���剉�w�����ȋ��l�x�����Ȃ��硃A�����J����l�C�e�B����V�����_�ŕ`�����j���[�V�l�}���T�X�K�ɌÂ���������悤�ɂȂ�܂����ˡ�j���[�̂����̂قnjÂ��Ȃ�̂��ȁH

| DVD |

|

�w�~�X�e�B�b�N����o�[�x

�N�����g��C�[�X�g�E�b�h���ē����~�X�e���A�X�Ȑl�ԃh���}��V���[����y�����A�J�f�~�[�剉�j�D�ܡ�e�B������r���X�������j�D�܂ł�

|

�U��27��(��)

�w���{�̖����M�����x�͏����G�Y�w�����͎����ӎ����邩�x�����𢖄����ƌĂ�ł����̂��ǂ����͂��đ[���ۂ̂��Ȃ莀���ӎ������s���ɂ͐S�ł���顁s�ۂ̔]�͓����n���͔̉n��҂Ȃǂ̗L���ޒ��ő��4�`5�L������t�炵����s�ۂ̕��t�Ƃ������t�����邪�ۂ́s�y��̗t�Ŏ��̂����̏��ɂ͓D��h��(��)��ۂ̂��������s���̎��Ӗ����l�Ԃ̂���ɋ߂��̂ł͂Ȃ����t�ƍl�����s�l�Ԃ͎����ӎ�����B��̐����t�Ƃ����l���͋ߔN������Ă���炵����A������b���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă�������l��݂͂�Ȑ����Ă��飂Ȃ�ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡐ^�Ă̑��z���W���W����~�J�����ĂȂ��̂ɔ~�J�����H�i���z�h�ُ�C�ۂł��ˡ�������n���̋C�ۂɐ���C�ۂ��Ă������̂��Ȃ��H�n��46���N�̗��j�̂Ȃ��Ő���C�ۂƂ͉�����̂��Ƃ������̂��ȁH�����H

�U��27��(��)��

�ߌォ��@�֎��A���̒�������Ɋւ���Z�����e���L�`���Ǝd�グ�ă��[�����e��w�`�R�����x�����Ȃ���Ӄ��V�c�Ǝv�����牽�̂�NHK���f��Ȃ���A���e�i���Â��Ȃ��������œy���~���J���J���Ƃ�ɂ���ĉf��Ȃ��`�����l�����o������F�n��g�e���r�̂��ƂŋC�ɂȂ炸NHK�́w�f���̐��I�x��TBS�́w���W�x�܂łɐ���ɖ߂��Ă����C�C�Ǝv����NHK-BS��^�悵�Ă������f��w�f�b�h�}����E�H�[�L���O�x�����n�߂顂������c����͔Ӄ��V��H�ׂȂ��猩��悤�ȉf��ł͂Ȃ��Ƃ킩���Ė����Ɏ����z���2�l�̎E�l�Ƌ����Ŏ��Y���ƂȂ�Ȃ���E�l�̖��߂�i����j(�V���[����y��)�Ƃ��̑��k����ƂȂ����n�����l�X�œ�����m(�X�[�U����T�����h��:���̍�i�ŃA�J�f�~�[�剉���D���)�̕��ꡔ�Q�҂̉Ƒ��̔�������Q�҂Ƃ��̉Ƒ��̔�����A�����J�Љ�̕`�ʂ��ɂ߂ă��A���Ō���͎��Y�p�~�_�҂ł���C�����w�����E�v���W�����̃m���E�t�B�N�V������i��ḗw�V���[�V�����N�̋�Ɂx��w�~�X�e�B�b�N����o�[�x(�N�����g��C�[�X�g�E�b�h�ēŃA�J�f�~�[�����j�D�܂����)�ɏo�������o�D�ł�����e�B������r���X��r���܂Ō��������ł�������ȃX�S�C�f����n���E�b�h���n���Ƃ����̂��X�S�C�ł��ˡ�������y���ݡ

�U��28��(�y)

�w���{�̖����M�����x�͏��J�Y���w�G�Ɩ����x��ǂޡ���Y�}�ᔻ=�G��n��G���E����������}��̌����q�|�N���e�X��}���N�X��G���Q���X����[�j����������N���������Ș_�l���}��̗͂̌��ʁs�v���ƎE�l�t�Ƃ��s�قƂ�Ǔ��`��t�������Ƃ���������������ās�X�^�[�����ᔻ�t���s���ʂ͈͎̔͂��ۂɂ͋ɂ߂ċ͂��ł������t�Ə���������Ģ�G��͐l�ԂłȂ�����x��ł���s���ׂĂ̐l�Ԃ͖����t���Ɖ�����łȂ���s��������̂͏�Ɏ��ł����Ȃ��t�ơ�s���[�j���͊v����̐V�������͂ɂ��Č��Ƃ����ׂĂ̊����͗�O�Ȃ��I���ɂ���đI��܂������ł����R�[�������ׂ��ł��̕�͏n���J���҂̕��ϒ����������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����߂�������ǂ��قnjJ��Ԃ��q�ׂĂ���t������������Y�}�㕔�̊���������M�҂͔ᔻ���邪���[�j���̌��t�͎Љ��`�Љ�⋤�Y��`�Љ���łȂ������`�Љ�̊�����c���ɂ����ěƂ߂�ׂ��ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡔ~�J�̟T���������C���Ȃ��^�ẴJ���b�Ƃ����z�˂����֓��͋�~�J�Ő^�Ă��}����̂��H����ɂ��Ă���������Z�싅�͒n�����(�\�I)���n�܂����炵�����ǐ���Ƃ������Ə��ѐM�玁�̋����w�^�Ă̍b�q���͂���Ȃ�-��肾�炯�̍��Z�싅�x(��g�u�b�N���b�g)��ǂ�ł������������ł��ˡ�M���ǂ̊댯��`���ē��{��̖싅���Z�����߂�K�v���Ȃ�ĒN�ɂ�(�}�X�R�~�ȊO�ɂ�)�����̂ł�����ˡ�����B

�U��28��(�y)��

�f�X�N���[�N�͖{�z�[���y�[�W�̍X�V���e��衕��������̎d����BGM�̓��[�c�@���g��}�[���[��V�x���E�X�����x�[�g�[���F�����ƋC�t����x�[�g�[���F���̃V���t�H�j�[�͖ҏ��̂Ȃ��őu�₩�ł��ˡ������h�C�c�n�̏d���ȉ��t�łȂ��Ⴋ�o�[�X�^�C���ƃj���[���[�N��t�B���̖����͐�ɃI�X�X���ł���[����TBS�w���W�x�����ĕ��Ɍ��m���̌��炳�ɕ���顔Ӄ��V�̂��Ɖf��w�f�b�h�}����E�H�[�L���O�x�����悤�Ƃ����NHK�w�V�v���W�F�N�g�w�x�œ��{�̃��O�r�[����A�ł̂v�t�ő�s�������Ɠ��{�ł̂v�t�Ō����g�[�i�����g�i�o���ʂ����܂ł�����Ă����̂Ń\�������Ă��܂�������̎咣���颎����ōl���飃��O�r�[�̐������]����ꂽ�̂͗ǂ��������v�t�̓��{�J�Âɖ��Ȑ����Ƃ��o�Ă��Ȃ������̂��ǂ��������ǃW���p���̊ē߂��������ǂ�Ȕn���Ȍo�܂ʼn�C���ꂽ���͂����Əڂ����`���Ăق��������Ȃ�(���)����������{�̃��O�r�[�͐��O�̕����������Ă��Ƃ��袕��(�ߌ�)�Ɠ����l�ȃ��m��ɂȂ��Ă��܂��܂����ˡ�N�������̑��݂�m���Ă��ĔM�S�ȌŒ肵���t�@���͈�萔���݂��邯�Ǒ傫���ȍL����͂Ȃ��c�

�U��29��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ��́w���{�̖����M8�����x�̒��c�O�w�t�Ǝ��ɂ��āx��ǂޡ60�N���ۂ̃f���ŖS���Ȃ��������q�q��ɑ���u���g(���Y��`�ғ���)�����ψ���́s�N�̎�����(����)�����̂̓v�����^���A���E�v���̏����ڎw����X�������͂�{�����邱�Ƃ����ł���t�Ƃ��������I�Ǔ�����ɗ�ɔᔻ����N�ޏ���ǂ��悤�ɂ��ĖS���Ȃ������_���̕��́s�Ƃɂ����������(��)�����̎��̃}���N�X��`�ҒB�̋\�Ԃɖ����U�P�ɖ������ԓx���Ȃ�������ޏ��͎��R�ɂ܂������Ȃ炴��Ȃ��Ă����Ȃ����̂ł����ă}���N�X��`�҂ɂȂ낤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��t�Ƃ̈ӌ����x�����顊���̕�e�́s�����ނ猠�͎҂����͎����̓s���̂�������������̂����R��t�Ƃ������t���E�ƍ��ɊW�Ȃ��o���Ă��������������x�b�h���o�Ėҏ��̂Ȃ������q�ƎU�ࡔ~�J���łȂ��J���b�Ɗ������������͋C���������ł��ˡ�v�����肩���������V�����[�ƃ{�f�B�V�����v�[�ŗ����ăf�X�N���[�N�͖{�z�[���y�[�W�̌��e��������(��)bit����Ƀ��[�����e����̂��Ɓw�f�b�h�}����E�H�[�L���O�x�����顕��ʂ̐l�Ԃ��E�l�Ƃɂ܂łȂ��Ă��܂���̌o�܂������ɕ`���ꂽ����ł�����ŎE�ɂ�鎀�Y�̕��@���ڍׂɕ`����Ă���̂��i�J�i�J�ł�������������f���n���A�����J�l�ƃn���E�b�h�f��͂�͂�n���ɏo���܂���ˡ

�U��30��(��)

����́w�f�b�h�}����E�H�L���O�x�̃X�[�U����T�����h���ƃV���[����y���̉��Z�Ɋ������ĐQ��O�Ɏ�ۂ݂Ȃ���E�e���Ō����w������{���b���x�l�i�ڢ�����ؕ���Ƣ�\�喾���n����ɂ��ď����Y�ꡐm���q��̗R�ǔV���Ɗ���Y�̉��蔻���͌����ł����ˡ�B���̎O���̕���������͏��\&�e�V���̎����������͂��ł��������������ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡖҏ���]���܂��Ǝv�ւǍ����̏������ȁc�Ɵ����r���炢�ł����疾���̓��{���P�b�R�E���������̂��ȁH�������n�����g���̌��݂Ɗr�ׂ�����ƃ}�V�������悤�ɂ͎v�����ǁc�ǂ��������̂��ȁH�e���r�ł̓t�B���s�����痈���ό��q�����{�̂ق����t�B���s����菋���ƌ����Ă܂����ˡ���������Ήf��w�A���r�A�̃������X�x�����w��nj��x�̂ق����������Ȑ��̒��Ɍ����܂�����ˡ���{�͓���A�W�A�⒆�ߓ���菋���̂��ȁH���邢�͏��������鉽���ʂ̕t���v�f������̂��ȁH�����B

|