|

|

|

| THEATER |

|

�r�[�[:�I�y���w�J�������x

���Ă̕��Ɍ��������|�p�Z���^�[�̍��n�T����v���f���[�X�̃I�y����ȑO�̏㉉�Ƃ͈Ⴄ���o���Ƃ�����É��̃I�y���u���̎�u���ƌ��ɍs���܂�� |

|

| Blu-ray |

|

�r�[�[:�I�y���w�J�������x

�W���Z�t����[�W�ēW�����A��~�Q�l�X�剉�̂��̉f��͉i���ɕs�ł̔������ł��ˡ�_���X�̐U�t�̓A���g�j�I��K�f�X�ł�

�y�ȏ�1�^29�z |

|

�w���Ɓx

�Ⴋ�_�X�e�B����z�t�}���ɢ���ꂩ��̓v���X�`�b�N�̎��㣂ƚ�����l�����܂���i�m�v���X�`�b�N�̊댯���ȂNjC�t���Ȃ�����1970�N��̉f�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| DVD |

|

�w�j���[�C���[�Y��C�u�x

���o�[�g��f��j�[����{���W�����B��L���l�����o���ł��Ȃ����]���̒Ⴉ�����f��炵�����ǎ��͂��������I���j�o�X�I���o�͑�D���ł�� |

|

|

|

|

|

| Blu-ray |

|

�w�J�b�R�[�̑��̏�Łx

�~���X��t�H�A�}���ē�i�Ȃ炱����Ɍ��Ȃ����!���ɂ������Ȃ����!���߂Č����܂ł��Ȃ��W���b�N��j�R���\���̉��Z�������ł�� |

|

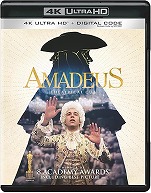

| 4K ULTRA HD |

|

�w�A�}�f�E�X�x

���ɂ��ċv���U��ɑS�Ҍ������܂�������߂đf���炵���f�悾�Ɗm�M��~���X��t�H�A�}���ē¤�X�S�C�ł�

�y1�^3�z |

|

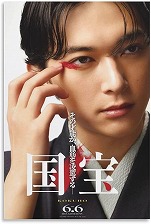

| Poster |

|

�w����x

�f��̃|�X�^�[�ł���쎡�Y�̎w����NHK-E�e���Ō��܂�����f������Ȃ���! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

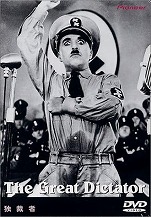

| DVD |

|

�w�ƍَҁx

�v���U��Ɍ������܂���������ꂪ�q�g���[�̐��O�ɑn��ꂽ�f��ł��邱�Ƃ͖��L���ׂ��ł��ˡ�W���[�i���X�g�͌��K��Ȃ����!

�y12�^17�z |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

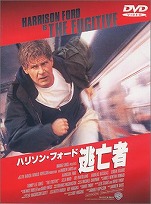

| DVD |

|

�w���S�ҁx

���߂ċ�������܂ŃL�`���ƌ��܂�����n���\����t�H�[�h&�g�~�[����[��W���[���Y�ɂ��n���E�b�h��y�f�桍����������Ă܂��ˡ |

|

|

|

|

|

| Blu-ray |

|

�w1917 �����������`�߁x

�T��������f�X�ē̌����ȉf�桍ŏ�����Ō�܂Ń����J�b�g�Ɍ�����J�������[�N���������Ǥ�r���}���A�ƃL���X�g�̗c���Ɍ�����V�[��������! |

|

|

|

|

|

| WEB |

|

���т̉��ς܂킵

�ɂ̓E�N���C�i�̍��ԂЂ܂���`�������̂̑��ɃX�g���[�g��A�[�e�B�X�g�̃L�[�X��w�����O�����E���a��`�����ƃR���{�������̂�����̂ł��ˁB |

|

|

|

|

|

|

|

|